中央空调冷库制冷的技术发展趋势是怎样的?

中央空调冷库制冷的技术发展趋势是怎样的?

中央空调与冷库制冷技术正朝着高效化、绿色化、智能化和多元化方向快速演进,以下是基于行业动态与技术突破的核心发展趋势:

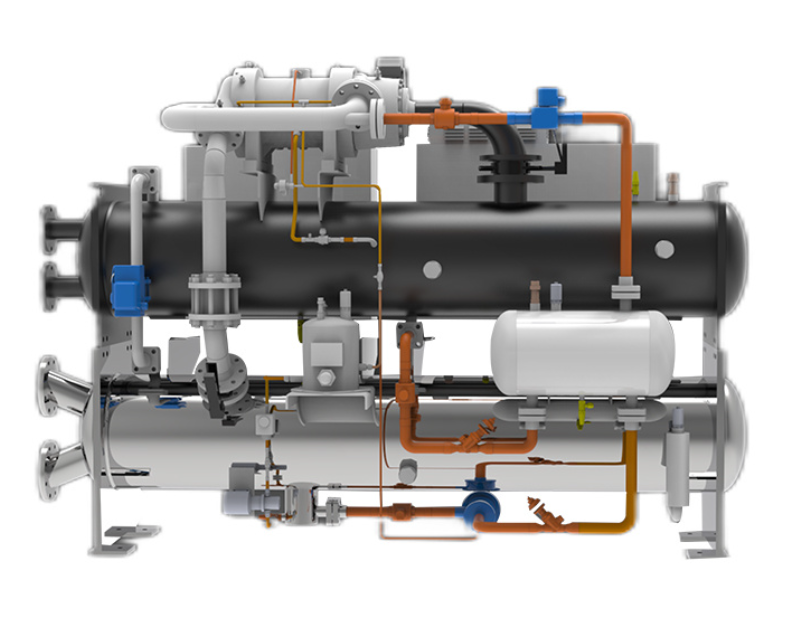

一、高效化:悬浮轴承技术与热交换器革新

悬浮轴承技术全面普及

磁悬浮、静压气悬浮、动压气悬浮及液悬浮技术成为离心式冷水机组的主流选择。例如,磁悬浮机组通过机电控一体设计和智能防喘振算法,COP 可达 7.41,IPLV 达 10.2;静压气悬浮技术通过石墨多孔介质的液气相变实现轴承悬浮,冷量突破 750RT,COP 达 7.0;液悬浮技术采用陶瓷轴承和制冷剂润滑,COP 达 7.23,IPLV10.26,适用于 R513A 等低 GWP 冷媒。这些技术通过消除机械摩擦,显著提升能效并延长设备寿命。

热交换器设计颠覆性突破

3D 打印技术推动热交换器结构创新,如波浪形壁面和金字塔状凸起设计使传热效率提升 30%-50%,功率密度突破 6 兆瓦 / 立方米。螺旋缠绕板式热交换器通过三维螺旋通道增强湍流效应,传热系数达 13600 W/(m²・K),体积仅为传统管壳式的 1/10,且耐温耐压能力显著提升。

二、绿色化:环保制冷剂替代与政策驱动

HFCs 管控加速自然工质应用

中国《国家方案》明确 2029 年起禁止生产 GWP>750 的制冷剂设备,推动 R32、R290、CO2 等自然工质普及。例如,美芝 R290 变频往复式压缩机 COP 达 2.0(ASHRAE 工况),噪音低于 39 分贝;格力冷热两用冷凝机组采用 R134a 冷媒,结合热氟融霜技术,化霜效率提升且省电 30% 以上。

氢能制冷与可再生能源整合

氢能制冷技术虽处试验阶段,但因其零碳排放特性备受关注,未来可能通过燃烧驱动制冷循环。同时,地源热泵、太阳能热泵等技术与光伏、储能系统联动,构建零碳能源系统,如成都东站采用地源热泵实现高效冷热供应。

三、智能化:AI 与物联网深度融合

全场景智控与预测性维护

AI 算法实现实时能效优化,如格力 GMV9 智岳多联机通过 AI 控制策略平均节能 25%。物联网技术支持远程监控与故障预警,例如磁悬浮机组集成 M-DSP 系统,自动生成能耗数据并分析经济性,维护响应时间缩短 70%。

智能电网互动能力提升

能效标准引入智能电网信号响应功能,设备可根据电网负荷自动 “避峰填谷”。例如,电冰箱通过该技术降低电费支出 5% 以上,未来这一功能将向商用领域扩展,助力电网调峰。

四、多元化:新兴技术与系统集成

新型制冷技术探索

热声制冷机利用热能驱动声波实现冷却,COP 达双效吸收式系统水平,且无需机械部件;深空辐射制冷通过大气透明窗口将热量直接发射至太空,使物体温度低于环境 33℃。这些技术为极端场景提供新选择。

模块化与多功能集成

冷库制冷系统向集成化发展,如格力冷热两用冷凝机组整合制冷与加热功能,单套设备满足低温场景需求;多联机与热泵技术结合,实现制冷、供暖、生活热水三联供,例如美的 R290 空气源三联供机组。

五、标准化:国际话语权争夺与认证升级

国际标准制定加速

中国企业积极参与国际标准工作,如格力在 ISO/TC86 会议上提案建立冷库及冷链运输设备标准化分委会,推动全球冷链规范统一。同时,CRAA 四 1 级能效认证等国内标准提升行业门槛,引导技术升级。

能效与可靠性要求趋严

电冰箱能效标准更新使 1 级能效电耗下降 40%,容积利用率提升 10%-30%,这一趋势将传导至商用领域,推动中央空调与冷库设备向更高能效等级迈进。

六、可靠性:长寿命设计与极端工况适应

耐用性技术突破

液悬浮轴承设计寿命达 20 万小时,停机后轴缓慢降落避免磨损;螺杆机组通过 “同齿异构等容” 转子型线和双级压缩技术,IPLV 突破 12.01,应用于深圳地铁节能率达 35%。

极端工况解决方案

磁谷高压比磁悬浮冷水机组压比达 5.0,可在 - 10℃蒸发温度和 55℃热泵工况下稳定运行;顿汉布什螺杆机组支持 85℃高温热水输出,满足工业加热需求。

总结

中央空调与冷库制冷技术正通过悬浮轴承、环保冷媒、AI 控制、热交换器创新等多维度突破,实现能效跃升与绿色转型。企业需紧跟政策导向,加大研发投入,同时关注氢能制冷、3D 打印等前沿技术,以在全球标准竞争中占据主动,推动行业向高效、智能、可持续方向发展。